.jpg)

現代人因為飲食、生活習慣等問題,罹患大腸癌的機率持續居高不下,衛福部發表的國人十大死亡原因,癌症多年來皆名列第一,其中大腸癌的發生率更曾經連續15年蟬聯榜首,成為國人健康的重大威脅。

什麼是大腸癌?認識大腸癌的基本知識

大腸癌是指發生在大腸或直腸(結腸)的癌症。大腸是消化系統的一部分,主要負責吸收水分和鹽分,並形成排泄物(糞便)。當大腸或直腸的細胞變異,並不受控制地增生時,就會形成癌症。

大多數大腸癌開始於大腸內的息肉。這些息肉是大腸內壁上的小腫塊,雖然初期通常無症狀,但隨著時間的推移,有些息肉可能會變成癌症。某些有癌化機會的息肉若未及時處理,可能會發生變異並轉變為惡性癌細胞,開始侵襲大腸壁或擴散到其他部位。

容易罹患癌症的部位也會因為男女不同而有所分別。由於糞便停留在乙狀結腸中的時間較長,而成為僅次於直腸後最容易發病的部位,而大多出現於男性是其特徵。女性則是有較易在靠近小腸的盲腸到橫結腸的「右側結腸」發病的傾向。其原因有可能是便秘過多所導致。

大腸癌是全球發病率較高的癌症之一,了解其高風險群對於早期預防與篩查非常重要。大腸癌的風險因素包括遺傳、生活習慣、環境因素等,這些因素都會影響罹患大腸癌的機率。

大腸癌的早期症狀不明顯?這些警訊不可忽視

大腸癌初期往往無明顯異狀,容易被忽略,必須透過完整的大腸鏡檢查才能確診。大腸癌約85%是由大腸息肉衍生而成,剩下15%是由大腸黏膜自己癌化,惡性程度極高的「凹陷型黏膜病變」,必須由經驗充足的醫師透過內視鏡診斷才能發現。

〈延伸閱讀:連13年發生率榜首 切莫忽視大腸內的沉默殺手〉

大腸癌常見症狀

大腸癌可能出現的症狀包括血便、糞便潛血、排便習慣改變、莫名腹痛、不明原因體重減輕、變得容易疲勞、常感覺排便解不乾淨(裡急後重)、糞便變細等。

然而早期的大腸癌通常沒症狀或症狀不明顯,等到上述糞便潛血、排便異常出現時,通常檢查可能已進入第二、第三期大腸癌。

〈延伸閱讀:血便原因有哪些?血便就是大腸癌嗎?醫師教你如何從顏色判斷!〉

大腸癌轉移後可能出現的症狀

大腸周圍有很多淋巴管引流至淋巴結,癌細胞可能會進入淋巴,透過淋巴結持續擴散生長。如果手術發現有多個淋巴結感染,可能表示癌細胞已經擴散到其他器官或組織。

此外,癌細胞亦可能經由血液擴散到身體的其它部位,例如癌細胞順著靜脈血流由大腸流回肝再到心臟,當癌細胞轉移至肝臟,就會出現肝癌的相關症狀。大腸癌轉移後可能出現的症狀,與擴散的部位或器官息息相關。例如淋巴轉移可能會有淋巴結腫塊、淋巴水腫。肝轉移會有黃疸、食慾差、腹水等症狀。

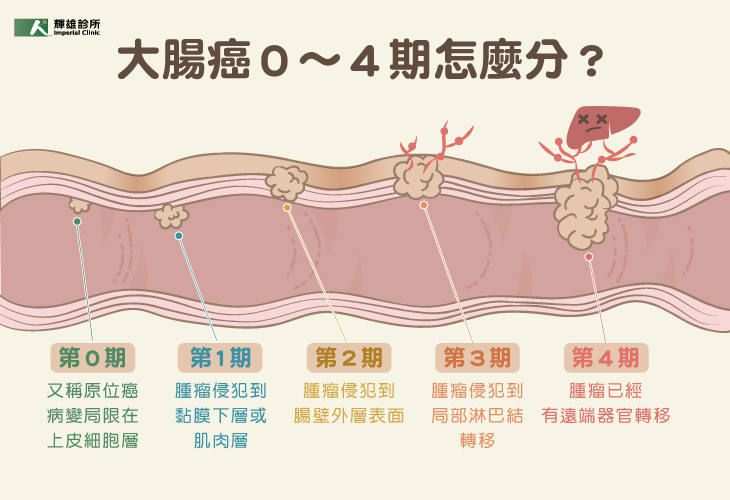

大腸癌五年存活率高嗎?大腸癌分期詳細解析

臨床研究統計,零期大腸癌治癒率幾近100%,第一期治療後五年存活率也有90%~95%,第二期五年存活率為70~80%,第三期就降到約60%,第四期僅剩不到20%,所以早期大腸癌的治癒率是很高的。

大腸癌的分期是評估癌細胞擴散程度與制定治療計畫的重要依據,會根據癌細胞侵犯腸壁的深度、是否擴散到淋巴結、以及是否發生遠端轉移來分類,以下透過表格來分析說明:

大腸癌分期表

| 大腸癌期數 | 描述 | 治療方式 | 年存活率 |

| 第0期 | 癌細胞侵犯還侷限在腸壁黏膜內 | 大腸鏡切除或簡單手術治療 | 約100% |

| 第1期 | 癌細胞侵犯到黏膜下層或肌肉層 | 以手術治療為主 | 90-95% |

| 第2期 | 癌細胞侵犯到腸壁外層表面 | 手術為主,化學性治療、放射性治療為輔助 | 70-80% |

| 第3期 | 已有周邊淋巴轉移 |

先使用化學治療或放射性治療 縮小腫瘤再進行手術 |

60-70% |

| 第4期 | 已有遠端器官轉移 |

化學治療搭配標靶治療, 少數病人仍可以做腫瘤切除手術 |

小於30% |

大腸癌的常見治療方式有哪些?

據統計,男性大腸癌發生率與死亡率都高於女性,但做檢查的比例反而低於女性,許多人抱著僥倖心態,總認為自己不會那麼倒霉,等症狀出現時才就醫,大多已較晚期,因此,千萬不要對癌症風險掉以輕心。

目前大腸癌的治療方式包括:內視鏡手術、外科手術、化學治療、放射治療、標靶治療、免疫細胞治療等。

大腸癌治療方法1-手術治療

根治性的手術治療是最常見的治療方法,0期或第一期大腸癌,如果能透過內視鏡切除病灶,可降低傷口和副作用影響。如果癌細胞範圍較大時,手術會切除大腸癌腫瘤及周圍的淋巴結,有時可能需要切除一部分大腸。

隨著科技的進步與手術器械的發展,現在也有新的微創手術可供選擇,將大腸癌腫瘤以及周圍局部的淋巴結完整切除,並減少手術傷害與傷口面積,讓患者恢復更快。

大腸癌治療方法2-化學治療

化學治療通常用於外科手術後的輔助治療,尤其是在癌症已經擴散至淋巴結或其他部位的情況下。化療藥物可幫助消滅可能存在的微小癌細胞,減少癌症復發的風險。化療也可能用於晚期大腸癌,以緩解症狀、延長生命。

大腸癌治療方法3-放射治療

放射治療一般用於直腸癌,尤其是在手術前縮小腫瘤,或在手術後消滅剩餘的癌細胞減少復發的機率,也可能用來緩解晚期大腸癌的症狀,如止痛或出血。

大腸癌治療方法4-標靶治療

標靶治療可通過干擾癌細胞的特定分子來抑制其生長。不過標靶治療藥物通常適用於特定基因變異或表現的患者,效果因人而異。目前臨床使用藥物包括癌思停(Avastin; Bevacizumab)、爾必得舒(Erbitux; Cetuximab)、癌瑞格(Stivarga; Regorafenib)等。

大腸癌治療方法5-免疫治療

透過免疫治療藥物幫助患者免疫系統去精準識別、攻擊癌細胞。這種治療方式也需要經過配對,對具有特定基因的患者較有利。

大腸癌手術後的照護與生活調整

大腸癌手術後的恢復期需要特別關注生活方式的調整,以降低復發的風險。術後初期,患者可能因身體尚未完全復原而感到疲倦,此時應避免過度勞累。通常在術後兩個月左右,當傷口癒合良好時,可開始從事輕度運動,如散步或伸展,之後再逐步恢復至較具強度的活動,例如騎自行車或健行。外出時,建議準備好應急物品,如衛生用品或醫囑藥物,以便在需要時能從容應對。

飲食調整:減少高油高鹽食物,增加纖維攝取

飲食調整在術後照護中至關重要,術後患者應注重均衡攝取營養,並逐漸從流質飲食過渡到正常飲食。為了長期預防大腸癌復發,建議減少攝取高脂肪食物與燒烤類料理,轉而增加全穀類、豆類及富含纖維的食材有助於維持腸道健康。戒菸與適量飲水也是不可忽視的重點。研究顯示,保持健康的體重與規律運動習慣,能顯著降低大腸癌的發生風險。

術後定期檢查與長期追蹤

為了及早發現潛在問題,術後患者應遵照醫囑定期追蹤,例如建議每年一次糞便潛血檢查,以及每隔三年進行一次大腸鏡檢查(實際定期檢查時間因每個人身體狀況不同,請依醫囑為主)。若能及早發現並處理異常,就能大幅降低復發機率。

大腸癌的高風險族群,你是否有這些危險因子?

大腸癌約10%與遺傳有關,其他90%都來自個人的生活習慣與生活環境。例如常吃油炸燒烤飲食、嗜喝甜飲料、不吃蔬果、缺乏運動,或者作息不正常、抽菸喝酒等,這些都是國人大腸癌增多,且罹患年齡不斷下探的原因。

〈延伸閱讀: 大腸息肉會癌化嗎?5大高危險群要小心〉

大腸癌如何預防?定期篩檢很重要

大腸癌早期發現,預後及五年存活率是非常高的,然而早期大腸癌症狀並不明顯,甚至無症狀,唯有定期檢查,做好健康管理才能及早察覺。

〈延伸閱讀: 別再猶疫不決! 定期追蹤大腸鏡 早期揪出潛腸危機 〉

大腸癌篩檢方法1:大腸鏡檢查

大腸內視鏡檢查是早期發現大腸癌的重要利器,建議上述高風險族群可每年或定期接受大腸內視鏡檢查。

輝雄診所採用「無痛舒眠腸胃鏡」,是透過鎮靜舒眠的方式來進行,讓受檢者在睡夢中完成檢查,不必全身麻醉,減少受檢者的負擔,也可避免因麻醉引起的併發症。

本院大腸鏡檢查採用NBI窄頻影像系統 +放大100倍內視鏡,更導入尖端AI技術,精準鎖定潛藏在大腸的瘜肉,協助醫師判讀、比對瘜肉類型,避免遺漏大腸癌病灶。

〈延伸閱讀: AI大腸鏡與傳統大腸鏡的差異?原理、優勢、費用一次了解! 〉

大腸癌篩檢方法2:糞便潛血檢查

透過檢測糞便中的潛血來篩檢,若糞便中有血液,可能是大腸癌或其他消化道疾病的徵兆。如果檢測為陽性,建議進一步接受大腸鏡檢查。

衛福部公布的數據顯示,台灣每20個糞便潛血陽性的人,10人有息肉,其中1人可能罹患大腸癌。50-69歲民眾每2年可免費接受1次糞便潛血檢查,只要持健保卡至健保特約醫療院所,即可進行。

大腸癌篩檢方法3:影像學檢查

大腸癌影像檢查包括下腸胃道(大腸)鋇劑攝影,檢查時會由肛門灌入適量鋇劑,透過X光片將大腸的輪廓與黏膜變化呈現出來,用以觀察診斷大腸病灶。

此外還有腹部超音波、腹部和骨盆腔電腦斷層(或是核磁共振造影),全身正子掃瞄(PET CT)等影像檢查,也可以發現一部分的大腸癌病灶,但這些影像檢查大部份是用來觀察肺、肝或腹腔其他器官有沒有轉移的現象。

大腸癌篩檢方法4:血液檢查

腫瘤標記(CEA)檢查即是透過抽血驗出腫瘤指數,但這僅能作為臨床治療(例如化療後)評估患者治療成效的方式,不建議作為診斷依據。據統計,約四成大腸癌患者CEA值並未偏高,所以CEA建議只作為大腸癌治療後成效評估的參考,而非篩檢大腸癌的依據。

結論

五十歲以上、有大腸癌家族病史、嗜菸酒、肥胖、糖尿病、缺乏運動、愛吃燒烤、漢堡炸雞等搞脂肪性食物,都是大腸癌的高危險群,需特別提高警覺。

但非高危險群或年輕的民眾也不能掉以輕心,因為有一定比例的患者發病原因不明,即使飲食及生活型態都很健康,也無法完全排除大腸癌的威脅。建議無論有沒有出現不適症狀,都為自己定期安排相關檢查,檢視腸胃道健康。才能遠離大腸癌,腸保健康。

立即諮詢 輝雄診所 預約腸胃鏡檢查,免前三天低渣飲食,當日即可拿到解說報告!

.png)